Auf den Spuren der Steine . . .

SuperSonntag 23.04.2023

NTB 17.07.2020

NTB 22.03.2019

Blücher Stein 19.03.2019

Herr Müller 19.03.2019

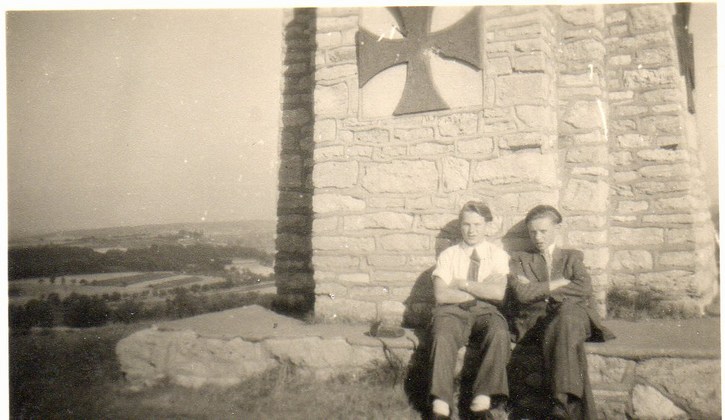

Fürst Heinrich Stein mit Sitzgruppe 19.03.2019

Kurze Zusammenfassung

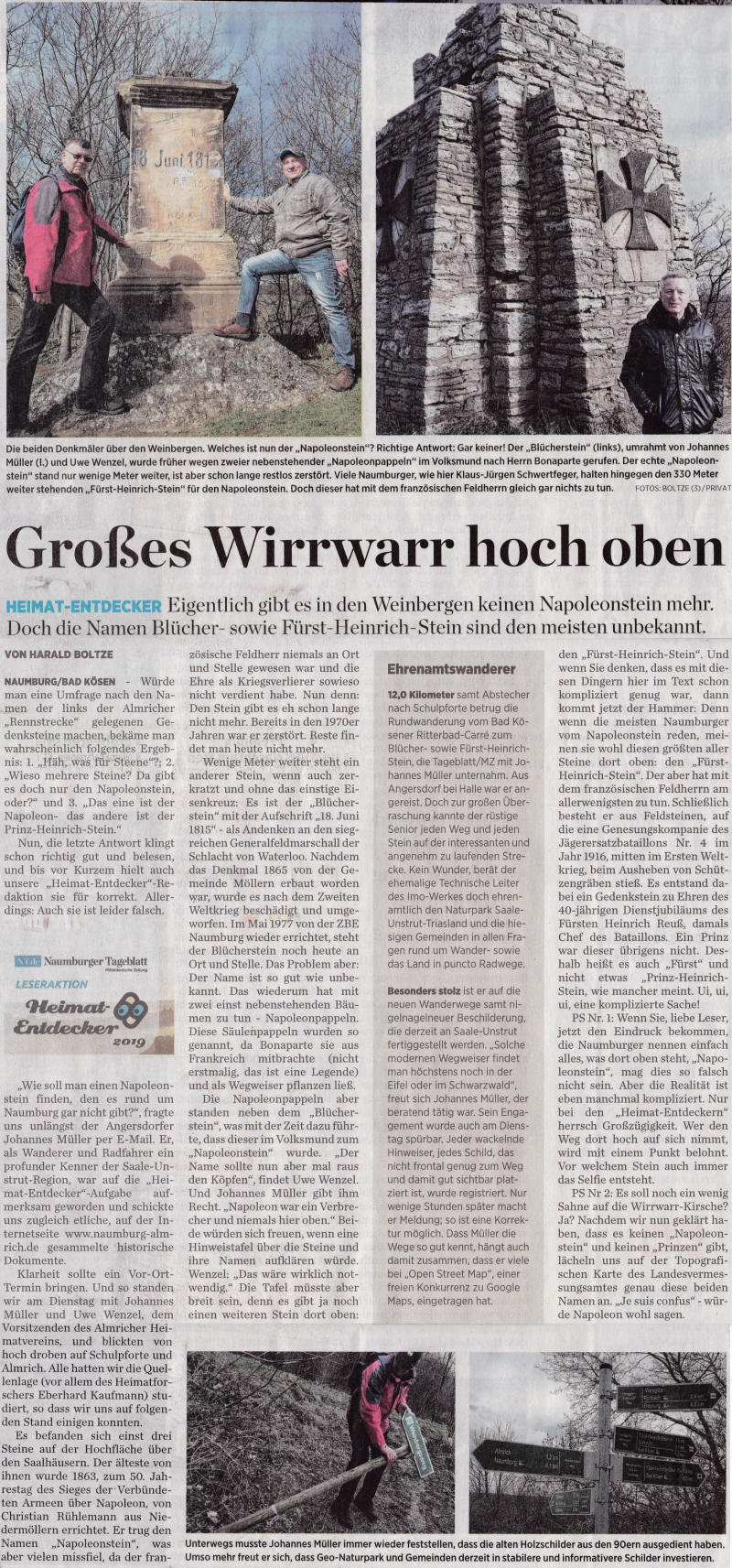

Der

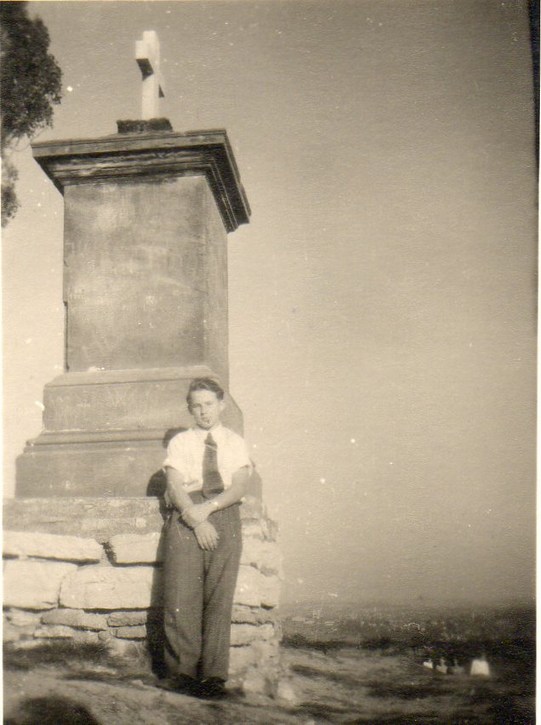

1.

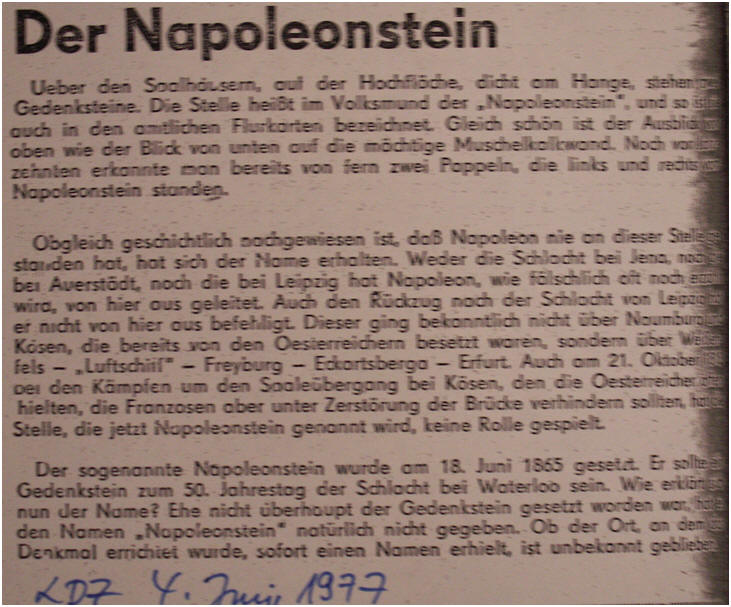

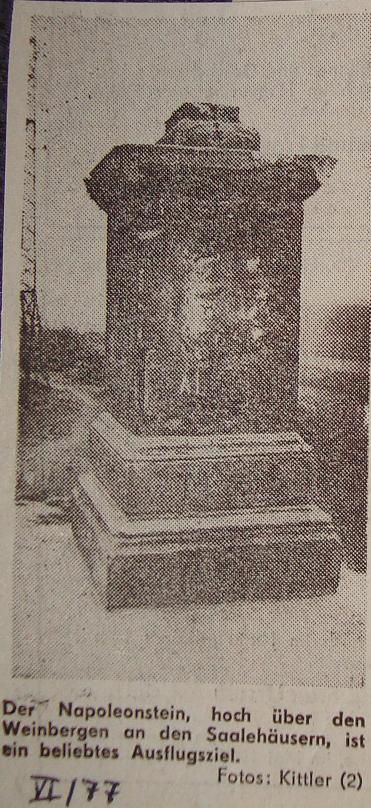

Napoleonstein

steht auf der Hochfläche über den

Saalhäusern. Er wurde am 50. Jahrestag zum Andenken an die Schlacht bei Leipzig

am 18. Oktober 1813 von Christian Rühlemann aus Niedermöllern errichtet.

Rühlemann wurde am 29.04.1799 in Niedermöllern geboren, starb am 22.02.1872

dort.

Der Boden gehörte der Gemeinde Möllern bis zum Hang, dann setzte sich der Besitz

mit den Saalhäusern, somit Kösener Flur, fort. Es handelte sich um eine kleine

Säule, die vom Hang zurücktrat und später verloren ging. Sie stand etwa bis 20 m

weiter westlich in Richtung Göttersitz und wurde zerstört, den Hang hinunter

geworfen.

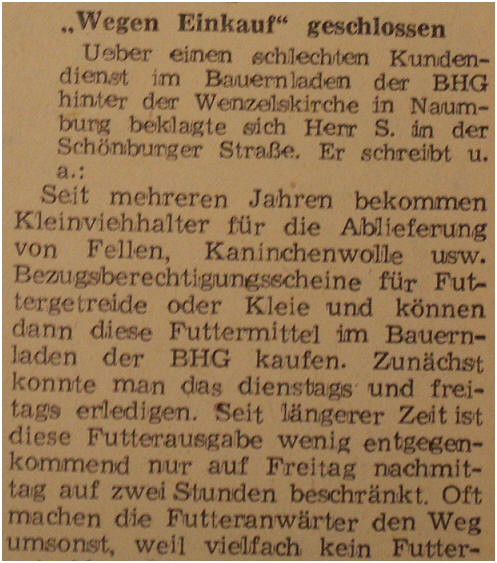

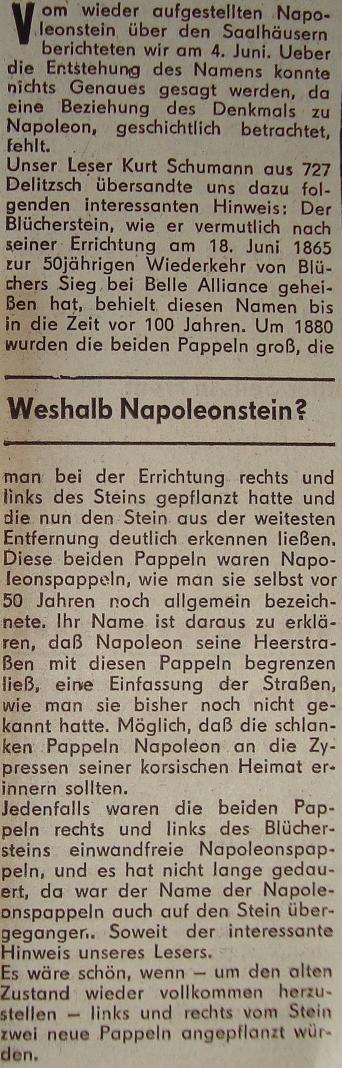

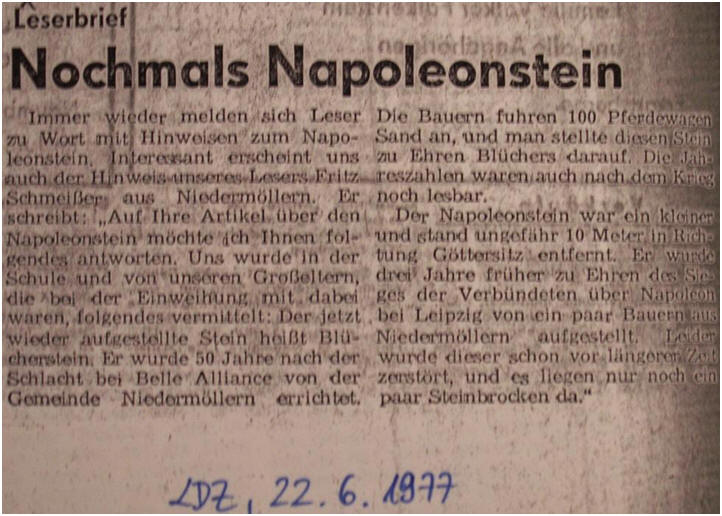

Der Name Napoleonstein kam auf, er wurde wiederholt beanstandet, da Napoleon

weder an dieser Stelle gewesen war, noch als Verlierer der Schlacht eine Ehrung

verdient gehabt hätte. Man versuchte, den Namen in Blücherstein zu ändern, was

sich nicht durchsetzte.

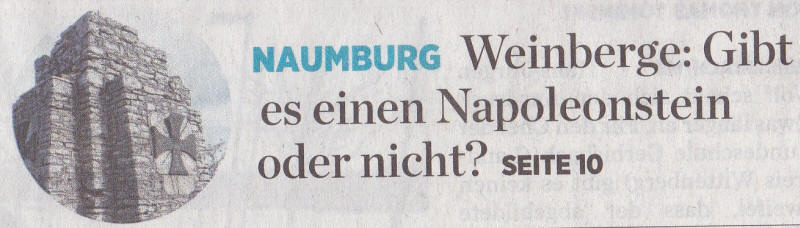

Es wurde 1865 ein 2.

Napoleonstein

errichtet, der dem Sieg von Waterloo

gewidmet war und die Inschrift jenes Tages trug: „18. Juni 1815“. Er steht in

der Höhenlage 244 m über N.N.

Dieser Gedenkstein wurde von der Gemeinde Möllern gebaut, wobei etwa 100

Bauernwagen mit Baumaterial angefahren wurden.

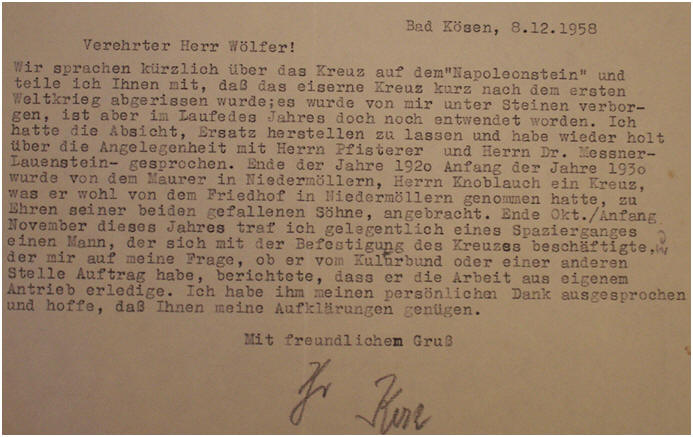

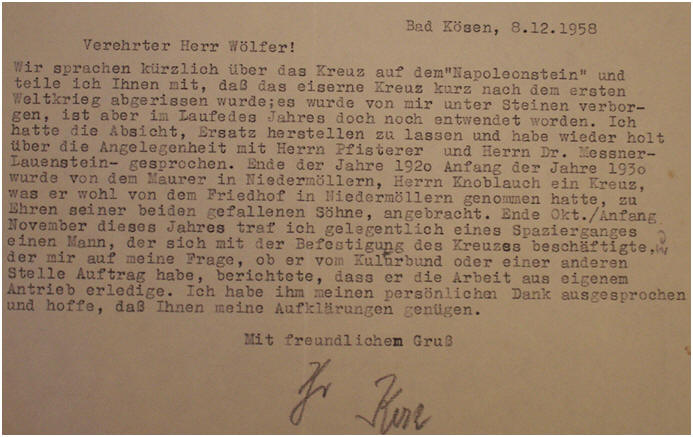

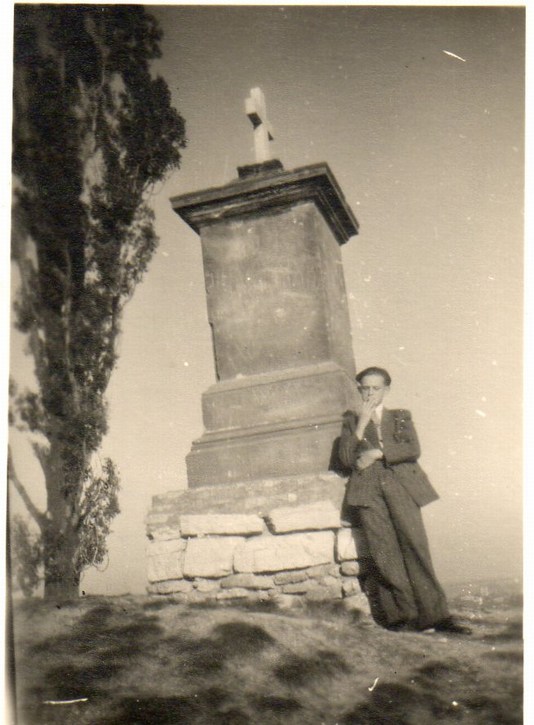

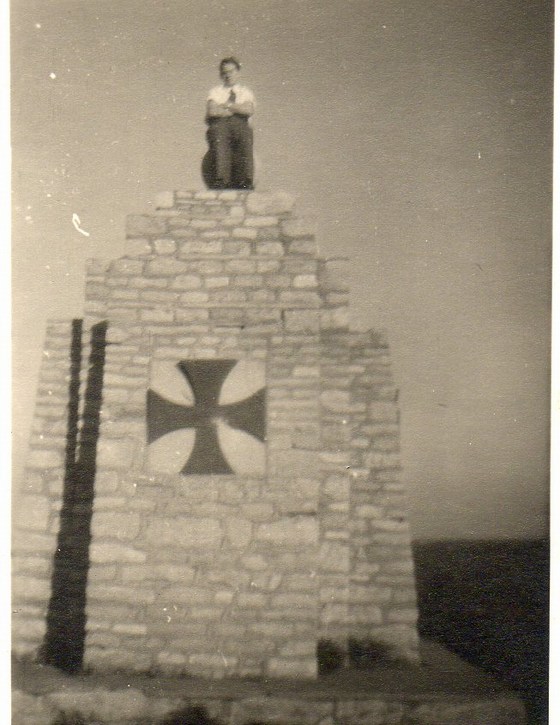

Auf seiner Spitze befand sich ein eisernes Kreuz, umgeben war der Stein von zwei

Pappeln. Er wurde vom Amtmann Schmidt aus Bad Kösen gestiftet, der eine kleine

Schrift mit seinem Namen anbringen ließ „Errichtet von Schmidt“ – bereits 1938

kaum noch lesbar.

Auf der Rückseite waren eingeschlagen R und W, d.h. Rex (König) und W (Wilhelm).

Es gab damals auch einen Antrag, die gesamte Höhe „Wilhelmshöhe“ zu nennen, was

sich aber trotzt amtlicher Genehmigung nicht erhielt.

In den Nachkriegsjahren des 2. Weltkrieges verschwand das Kreuz, wurde der Stein

beschädigt und umgeworfen. Die ZBE Naumburg (Baubetrieb) stellte ihn am 27. Mai

1977 wieder auf. Es gab in den 1990er Jahren eine Meldung, dass eine Arztfamilie

aus Möllern ihn reparieren wollte, wovon aber abgesehen wurde.

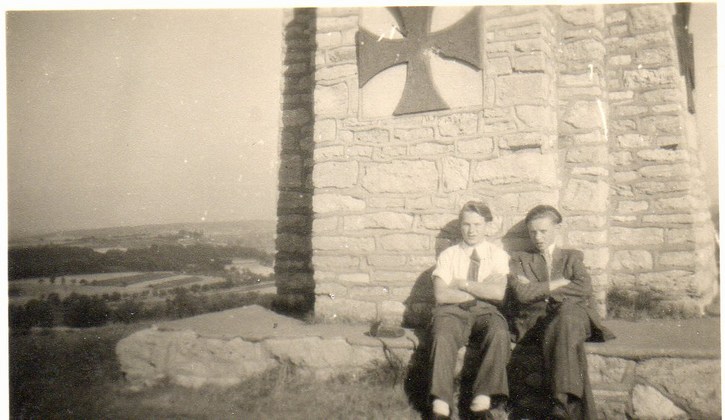

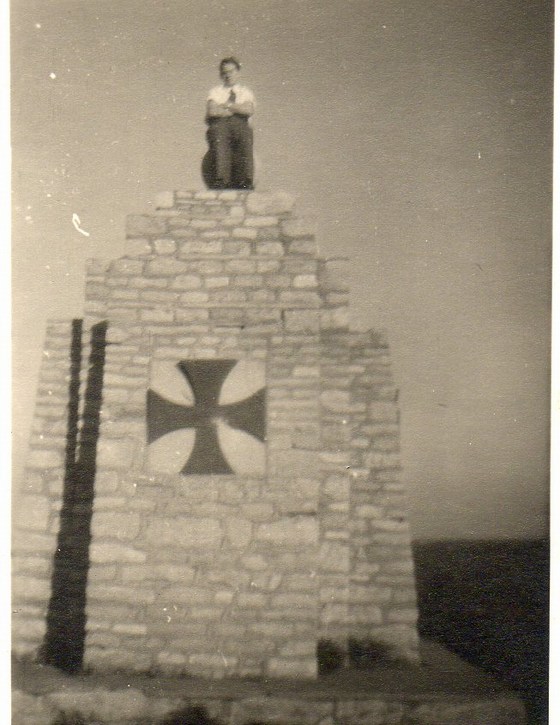

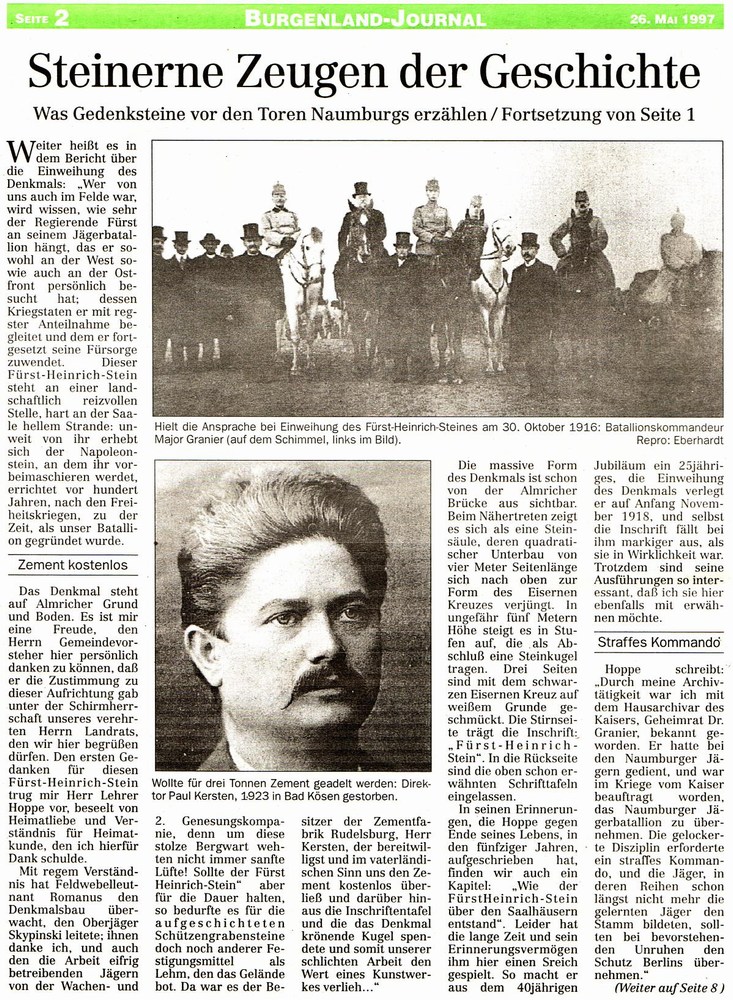

Der Fürst

– Heinrich - Stein

wurde mitten im 1. Weltkrieg auf

gemauert. Dazu wurde eine Genesenengruppe des Naumburger Jäger – Ersatzbatallion

Nr. 4 eingesetzt, das dort Schützengräben ausheben sollte und aus den Steinen

das Denkmal errichtete. Die Tafel hatte die Inschrift „Aus Schützengrabensteinen

im Kriegsjahr 1916 errichtet vom Jäger – Ersatzbatallion Nr. 4 zur Erinnerung an

das vierzigjährige Chefjubiläum des Fürsten Heinrich Reuß – 13.09.1916“.

(Daher taucht die Bezeichnung „Fürst – Heinrich – Stein“ auf).

Die Einweihung fand am 30.10.1916, morgens um 09:00 Uhr statt. Nach Aufstellung

des Batallions mit dem Kommandeur Major Granier wurde eine Ansprache gehalten –

der Fürst Heinrich war Chef des Batallions.

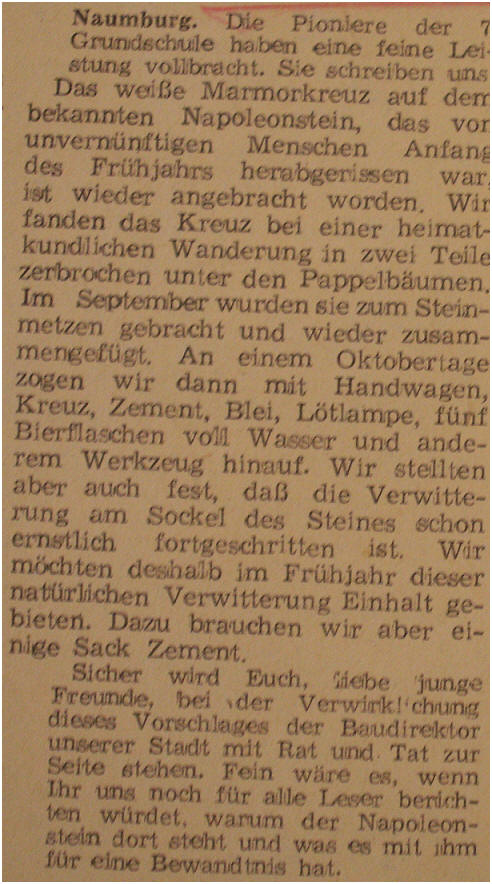

Dieses Denkmal steht auf Almricher Grund und Boden. An Baumaterial half der

Unternehmer Kersten mit Zement aus, wobei er für die Tafel und die Kugel an der

Spitze eine Spende übergab. Der Unterbau besitzt eine Seitenlänge von vier

Metern, nach oben verjüngt er sich zu einem eisernen Kreuz. Kersten wollte für

diese Leistungen geadelt werden, was ihm aber nicht zugestanden wurde.

Wer waren die Naumburger Jäger ?

Sie lagen in Naumburg in Garnison von 1873 – 1890 und von 1909 - 1912

In der Zwischenzeit von 1890 – 1909 waren sie in Colmar / Elsaß (jetzt

Frankreich) stationiert. In Naumburg waren sie in der alten Jägerkaserne (

Jägerplatz) stationiert.

Zu DDR Zeiten Rat des Kreises nach der Wende Landratsamt .

Ein weiteres Jägerdenkmal das „Langemarch – Denkmal“ stand in der Nähe des

Waldschlosses in der Neidschützer Strasse, und hatte die Form eines

Maschinengewehrbunkers. Dieses Denkmal wurde 1933 eingeweiht in Anwesenheit des

deutschen Kronprinzen. Leider wurde es durch Denkmalstürmer 1950 gesprengt.

In anderen Ländern, z.B. Groß – Britannien und Frankreich gibt diesen

Vandalismus nicht.

In Waterloo (Belgien), man kann hinkommen wo man will, jede Nation ehrt die

Denkmale und pflegt sie, bloß nicht in Deutschland ! Sind die Politiker nicht

daran schuld ?

Auch zu unseren beiden noch verbliebenen Gedenksteinen, ist der Weg sehr

beschwerlich,

zerstört durch die Mutter Natur. Vor allem für ältere Menschen ist es eine Qual

zu den Steinen zu gelangen. Der Tourismusverband oder auch die Stadt Naumburg

hat wahrscheinlich kein Interesse an der Erhaltung. Auch gibt es in keiner

Broschüre von Naumburg einen Hinweis auf diese Steine. Man hält es auch nicht

für Notwendig an den Steinen eine Hinweistafel aufzustellen. Für Touristen ist

es nicht nachzuvollziehen, um was es sich überhaupt bei den Steinen handelt. Ich

bezweifele auch, das alle Naumburger wissen, was das für Steine sind. Habe

selbst die Erfahrung gemacht, und wenn ich ehrlich bin, ich wusste es auch

nicht.

Nicht zuletzt dadurch, das es kaum Material dazu gibt.

Uwe Wenzel

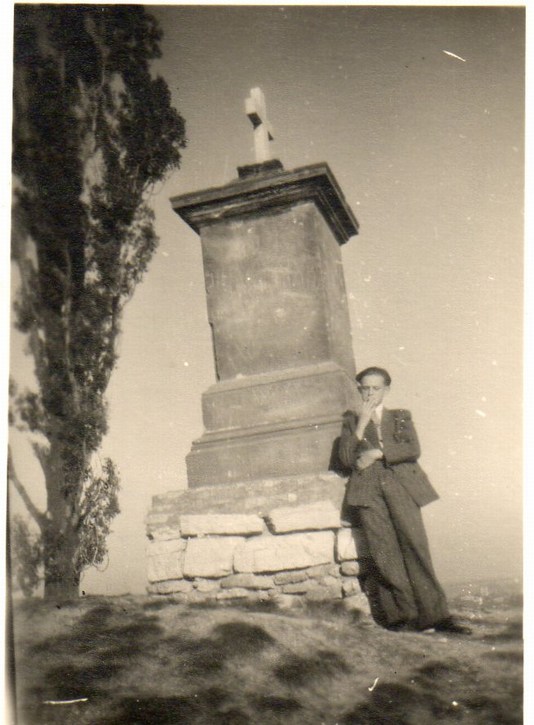

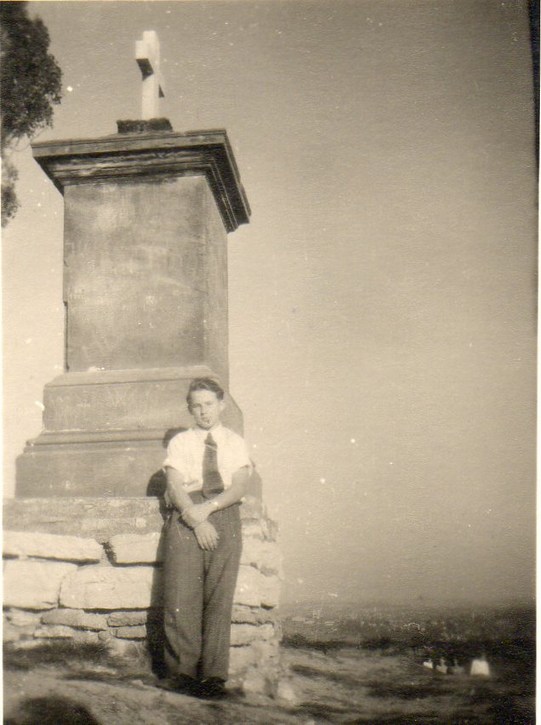

K-Heinz Schmidt auf dem Fuerst Heinrichstein 25.9.1949

Faszinierender Ausblick

Eine Wanderung zu den „Steinen“ lohnt sich – nicht so sehr der Steine wegen,

doch der Ausblick, der sich bietet , ist besonders im Frühjahr und im Sommer von

faszinierender Schönheit: Mühsam bahnt sich im Tal die Saale zwischen Fels und

Feldern ihren Weg vorbei an Weinbergen. Auf der anderen Seite des Tals erhebt

sich der Knabenberg, an dessen Fuß sich das in scheinbar tiefem Schlummer

liegende ehemalige Zisterzienserkloster Pforte schmiegt. Links grüßen die Türme

des Naumburger Doms, und wendet man sich etwas nach rechts, erblickt man den

Kurort Bad Kösen. Wer vom Wandern und Schauen müde und hungrig ist, kann am

Stein in Ruhe ein schönes Picknick machen.

Beachtliches Naturschutzgebiet und Bodendenkmal

Das Hochplateau über den Saalhäusern zählt zu den schönsten Punkten der näheren

Heimat. Orchideen und Silberdisteln sind neben anderen seltenen Pflanzen

vorhanden. Weniger bekannt ist, dass ein Teil als Bodendenkmal unter Schutz

steht. Ältere Karten verzeichnen diese Stelle als sogenannte Heuneburg,

Hünenburg oder Hunnenburg. Mit den Hunnen hat diese Burg nichts zu tun. Es

handelt sich um eine Fluchtburg mit Ringwall, von der es keine urkundlichen

Belege gibt. Sie stand oberhalb des klösterlichen Weinberges Omnium Sanctorum.

Ihre Spuren sind restlos verschwunden, waren aber noch vor mehr als 130 Jahren

zu sehen. Weithin sichtbar die beiden Steine auf dem Hochplateau.